大抵の檀家寺では毎年7月中旬に新盆の行事をおこないます。

お盆の三が日(13日?15日)には僧侶が各檀家をまわって仏壇に経文を供養し,

またこの日の前後に日を定め、亡くなられたお寺の檀越(だんおつ)だった方々、

大抵は檀家のご先祖様達ですが、この方々のあの世での冥福を祈るため、お寺で行事を催す所が多いようです。

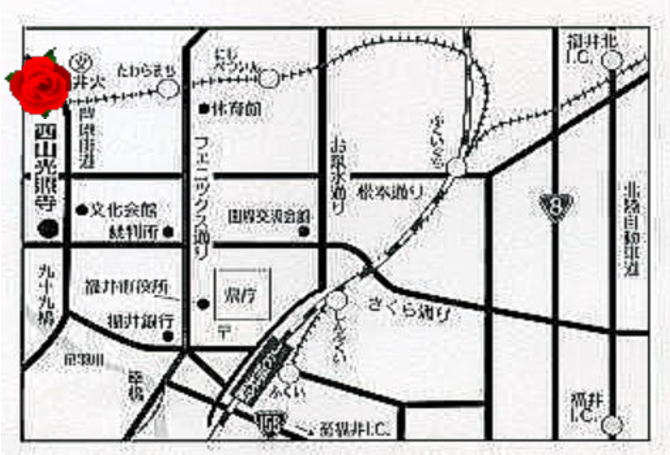

私共の住む福井では、新盆から一か月遅れた8月13日から15日の間にお盆の行事を行う所もあります。

当山では、7月上旬頃に檀家の方々を集めて亡くなられた先祖の永代回向(えいたいえこう)の行事を行います。

これを永代経と呼んでいます。

1.回向について

現代の伝統仏教(私達の宗派)では、この世を去った先祖の霊達のあの世での冥福を祈ることを、

回向(えこう)と呼んでいます。

今は同様の意味で供養と言うのが一般的かも知れませんが、

かなり古い時代からこの”回向”が正式な言葉として使われています。

しかし、元々この言葉が意味していたものは

”私達の先祖がこの世で生活していたときに行じることができなかった善行を、

子孫の私達が代わって行うこと”でした,

これが何故、あの世の先祖の冥福につながるのか。

仏法(大乗仏教)が説く処によりますと、

私達がこの世に生きる目的の一つは、善の行い(おこない)を為していくことによって、

この世を煩悩による苦しみの世界から安らぎの仏国土へと調和していくことです。

この世は原因と結果が連続してつづいていく世界です。

たとえば、

この世に住む私たちには生活にともなう苦労が次々と現れてきますが、

困難が生じたときに人間どうしが互いに譲りあい、協力しあい、

助けあうのであれば、その困難は解消して行くことでしょう。

しかし、現実はそれぞれが己の立場を優先し、助けあう事を忘れて争うことがしばしばです。

互いにうらんだり、ねたんだり、誹りあったり、怒ったり、正しい判断ができず愚かな考えに陥ったり、

このように自己本位の思いで考え行動することは、己の苦悩の原因をつくりだし、

その結果は己自身が受け止めなければなりません。

この世に存在する物はすべて互いに働きあいながら運動をつづけています。

物質は仮にある姿に形をとどめていても、いつか時がたてば、他の姿に形を変えていきます。

またこの世に存在するものの運動をつぶさに眺めてみますと、

それぞれが何らかの循環運動をおこなっていることが分かります。

そして、自然界に存在するものすべてが、これらの運動をとおして、互いに助けあい支えあいして、

自然の安定した営みを維持していることがわかります。

たとえば、

私たち生命に無くてはならない自然界の雨の恵みは、大気中の水蒸気と大地を流れる河川.,

そして大海の水の循環によって現れるものです。

さきほど述べましたように、私たち生命にとってこの世は己の為した行為の結果がいつか己自身に帰ってくる世界です。

善には善の結果が、善ならざるものには善ならざる結果が、帰って来ます。

このように、この世の物質のみならず意識の働きの世界を含めて、

自然界のすべての存在が循環運動をつづけています。

これを仏教では輪廻転生(りんねてんしょう)と呼んでいます。

私たちが自我欲望をもとにして思念し行動することは、己自身の首を絞めることにつながっていきます。

私たちが自分本位のこころから離れ、善行を積むことは、大自然界の調和を築き上げていくことであり、

この世に生きる目的を果たしていくことである。このことがお分かり頂けることと思います。

その善行の結果は私達の心に安らぎとなって現れてくるものです。

そしてめぐりめぐって帰ってくるその功徳は、これを行った本人だけで無く、その家族や身近な人達に、

そしてあの世の先祖にも届いていくことになります。

つまり善根による功徳を己だけで無く先祖に「回し向ける」ということから、”回向”と呼んだわけです。

2.施餓鬼会(せがきえ)について

当山の永代経では「施餓鬼会」も行います。この行事もあの世の精霊達の冥福を祈る行事ですが、

こちらは、死んでからあの世の鬼になった魂に、法(仏法)とその光を供養する行事です。

人は死んであの世に行くときには、生きていたときの生活に応じた魂の世界に行くと言われています。

執着から離れ、正しい道をあゆみ、自他の差別の無い広い豊かな心を育んだ人々は、

その安らぎの心に応じた天上の世界へ昇っていきます。

しかし自我欲望に溺れ、人を人と見ない、心を忘れた物質中心の生活を送った人々は、

その心に応じた苦しみの世界に落ちて行きます。

特に欲望の強い足ることを忘れた生活を続けた人々がこの世を去った後に行く世界は「餓鬼道」と呼ばれています。

餓鬼道に堕ちた精霊に正道を説き、天上界からの光明を与え、

一刻も早く地獄の生活から抜け出せるよう手助けをする、いわゆる法を布施する行事が施餓鬼会です。

施餓鬼の由来には諸説ありますが、いずれもお釈迦さまがインドにご在世だった当時

お釈迦さまやその弟子達が、地獄に堕ちた精霊に法を説き、

地獄の生活から救って行かれたエピソードが元になったとしています。

ひとつはお釈迦さまの十大弟子のひとりであるモッガラーナ(大目連「だいもくれん」)尊者のお話しです。

モッガラーナ尊者が阿羅漢(アラハン)の悟りの心境に達したときに、

己の母親が餓鬼道にいることを知り、お釈迦さまに相談したところ、

餓鬼道にいる母親の代わりに人々へ布施行をなしていくことをお釈迦さま勧められたエピソードです。

他には鬼子母神(きしもじん)のお話しもあります。

これは人間界の子供をさらってはその命を奪っていた訶梨帝母(かりていも)が自身の子供を失う悲しみにあい、

お釈迦さまの教えを受けて悔い改め、今度は身寄りの無い子供たちに布施を行うようになったというお話しです。

この鬼子母神には、そのモデルになった実在の人物がおられたそうです。

それはお釈迦さまの弟子であった比丘尼(女性の出家修行者)のひとりで、

実際に親を失った孤児を育てる慈善活動を熱心におこなっていた方だったそうです。

おそらくこの方が出家された動機がご自身の子供を死なせる悲しい出来事であったということから、

鬼子母神の物語が創作されたのであろうと思います。

3.お釈迦さまの正法

施餓鬼会の由来になった物語のように、仏典にはあの世の精霊が登場する物語が多数遺されています。

しかし、鬼子母神のエピソードのように、

後の創作によりあの世の精霊が関わる物語に書き改められた物も幾つかあるようです。

さて、お釈迦さまが説かれた仏法は如何なるものだったのでしょうか。

あの世について実際にはどのように説いておられたのでしょうか。

釈迦さまが説かれた仏教の根本は、生きている私たち人間が、生老病死の苦悩から離れ、

調和された生活を営み、安らぎの心を得るための方法(いわゆる四諦八正道)でした。

お釈迦さまは弟子たちに、仏法の実践によって、煩悩に翻弄される執着の心を修正し、

偽我を捨て、大自然の慈悲の心に通じた真実の我(真我)の自覚を得ることを説かれました。

まずは安らぎの心境を己のものとすることであると説かれ、

煩悩から解脱しない心境のまま、あの世の存在や眼に見えない世界に興味を持つことは戒めておられたようです。

まして一般の在家の人たちに、あの世の精霊を拝んだり祭ったりせよなどと説かれることは、一切ありませんでした。

ただ、ある段階の悟りの心境に至った弟子たちにはあの世についても説いておられたようです。

天上界の如来・菩薩は、お釈迦さまが在世の当時のインドでは”梵天”と呼ばれていましたが、

仏典には、お釈迦さまがあの世の梵天らと仏法について語り合う物語が著されています。

他にお釈迦さまやその高弟の方々が餓鬼(がき)、羅刹(らせつ)、阿修羅(あしゅら)、迦楼羅(かるら)

などの地獄界の精霊に法を説く物語など、あの世の精霊が登場する説話が仏典に多数遺されています。

弟子のひとりが「死んだらどうなるか」とお釈迦さまに質問したところ、次のようにお答えになったことが記録されています。

『死後の運命』

この世は無常であり、この世に存在する物はその形を永遠にとどめることはない。

死んだ者の身体は土にかえり、自然の元素の一部となる。そして他の動植物の身体の一部に形を変えていく。

しかし、長い間信仰を修め、仏法を学び実践し(戒を守り)、

執着から離れたその人の心は、死んでから上方に赴(おもむ)き、すぐれたところへ赴く。

お釈迦さまはあの世の存在を否定しておられませんでした。

以上、見てきましたように、本当の回向(先祖供養)とは、私たちが今の生活に仏法を活かし、

身近な人々との安らぎの生活を築く努力を続けていくことです。

遺された子孫が幸福な生活を営むことを先祖の方々が一番喜んで下さることでしょう。

子の健康で安らぎに満ちた生活が一番の親孝行であるのですから。

福井大仏・西山光照寺住職

|

![]()